芝加哥河之旅 (Chicago River Tour)

The Beauty of Chicago: series 1.

芝加哥 (Chicago) 位于美国伊利诺伊州 (Illinois) 东北角,毗邻密西根湖 (Michigan Lake),是美国中西部 (Midwest) 的一座枢纽城市。无论在人口数量上,还是经济体量上,芝加哥都位列美国前三(另两座分别为纽约 (New York) 与洛杉矶 (Los Angeles))。芝加哥虽然不属于随美国建国而建立的最早的一批城市,却在美国历史上却有着极重要的地位。自1837年这座城市正式被冠以“芝加哥”的名称以来,它的发展对美国的政治、文化、艺术、经济都产生了深远的影响。

芝加哥也被称为风城 (The windy city)。许多人以为这个名字来源于芝加哥时常有大风(特别是冬天)的气候。实际上,这个名字背后的故事不止于此。风城 (The windy city) 这个名字诞生于19世纪末期,但具体的起源至今仍有争议。一个说法是彼时芝加哥与辛辛那提 (Cincinnati, Ohio) 之间有着激烈的竞争关系,特别是在政治领域。1876年,两座城市正在争夺4年之后全国共和党大会的举办权。3月9日,一位辛辛那提的评论员在《辛辛那提调研》 (Cincinnati Enquirer) 上发表了一篇文章,文中使用了 "windy city" 一词,意在讽刺芝加哥政治家的浮躁与空头支票。

另一个说法是,19世纪末时,芝加哥正在与纽约等美国其他主要城市争夺1893年世界博览会的举办权。芝加哥的政治家为此极力吹嘘芝加哥的美好、活力、繁荣,其他城市的政府官员为了批评芝加哥政治家的镜花水月的描述,给予了芝加哥“风城”的称号。

虽然时至今日,已经难以推测“风城”这个名字的确切起源,但“风城”在历史上出现之时,十有八九是带有贬义的。然而,随着芝加哥在19、20世纪的迅速发展,芝加哥慢慢成长成为了一个真正的活力、繁荣的国际大都市,“风城”一词也逐渐摆脱了历史上的贬义色彩,成为了这个城市的一个正面代名词。

芝加哥河

简介

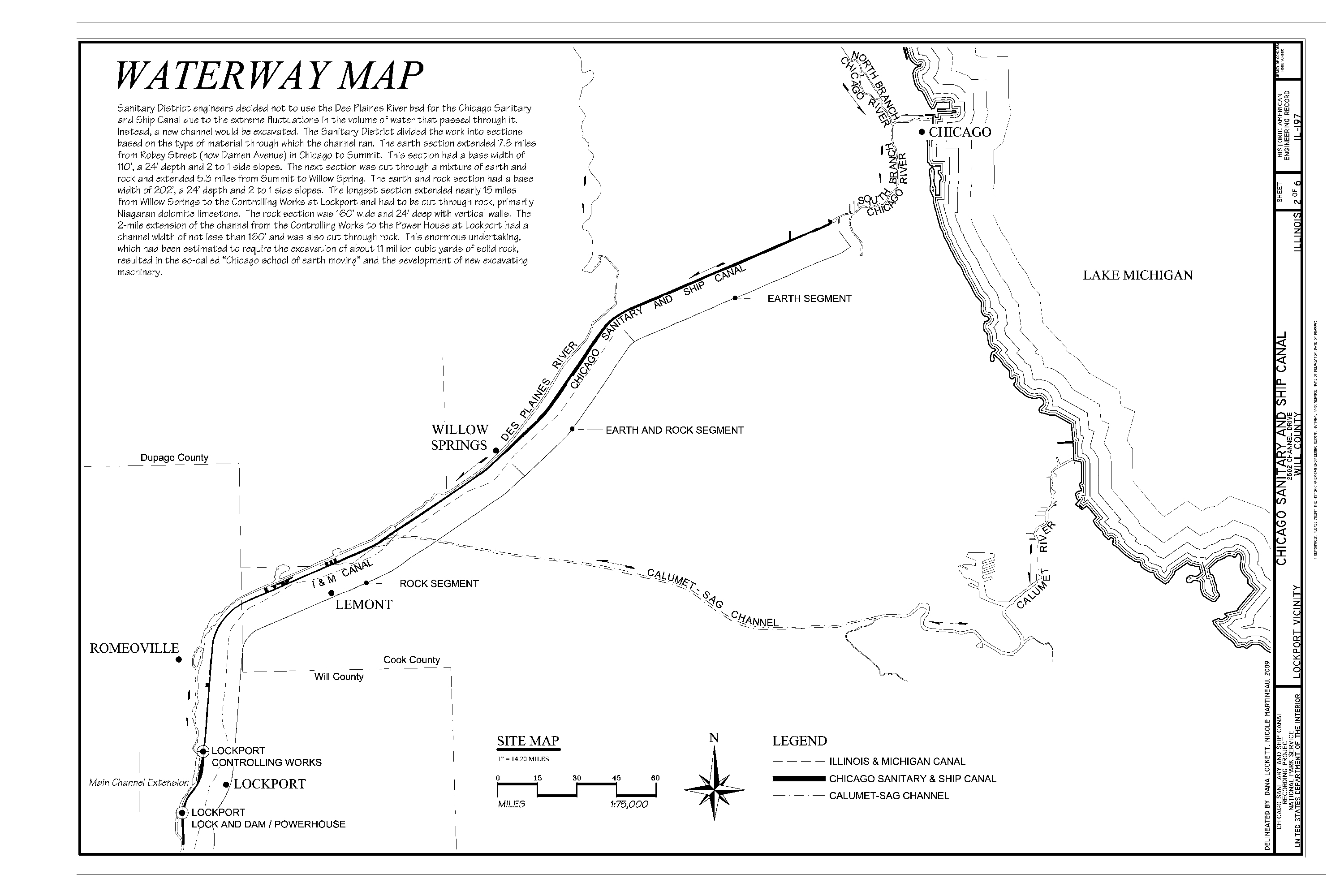

芝加哥河 (Chicago River) 是芝加哥地区一系列河流与水道的统称,主要包括北支 (north branch),南支 (south branch) 和干流 (main stem)。芝加哥河的流域包括了整个芝加哥大都会地区 (Chicago metropolitan area)。包括主要支流在内,芝加哥河全长156 miles(约合251公里)。芝加哥河的干流东接密西根湖,北支于芝加哥北部小镇埃文斯顿 (Evanston) 北部与密西根湖相连,南支则向南接入密西西比河 (Mississippi River),最终流入墨西哥湾 (Gulf of Mexico)。

芝加哥河虽然不长,但在芝加哥的历史上有着重要的地位。它连接了五大湖之一的密西根湖与美国第二长的河流——密西西比河,成为了密西根湖周边地区与美国中南部地区之间的水上交通要道,也在历史上极大推动了芝加哥成为美国中西部的贸易枢纽城市。

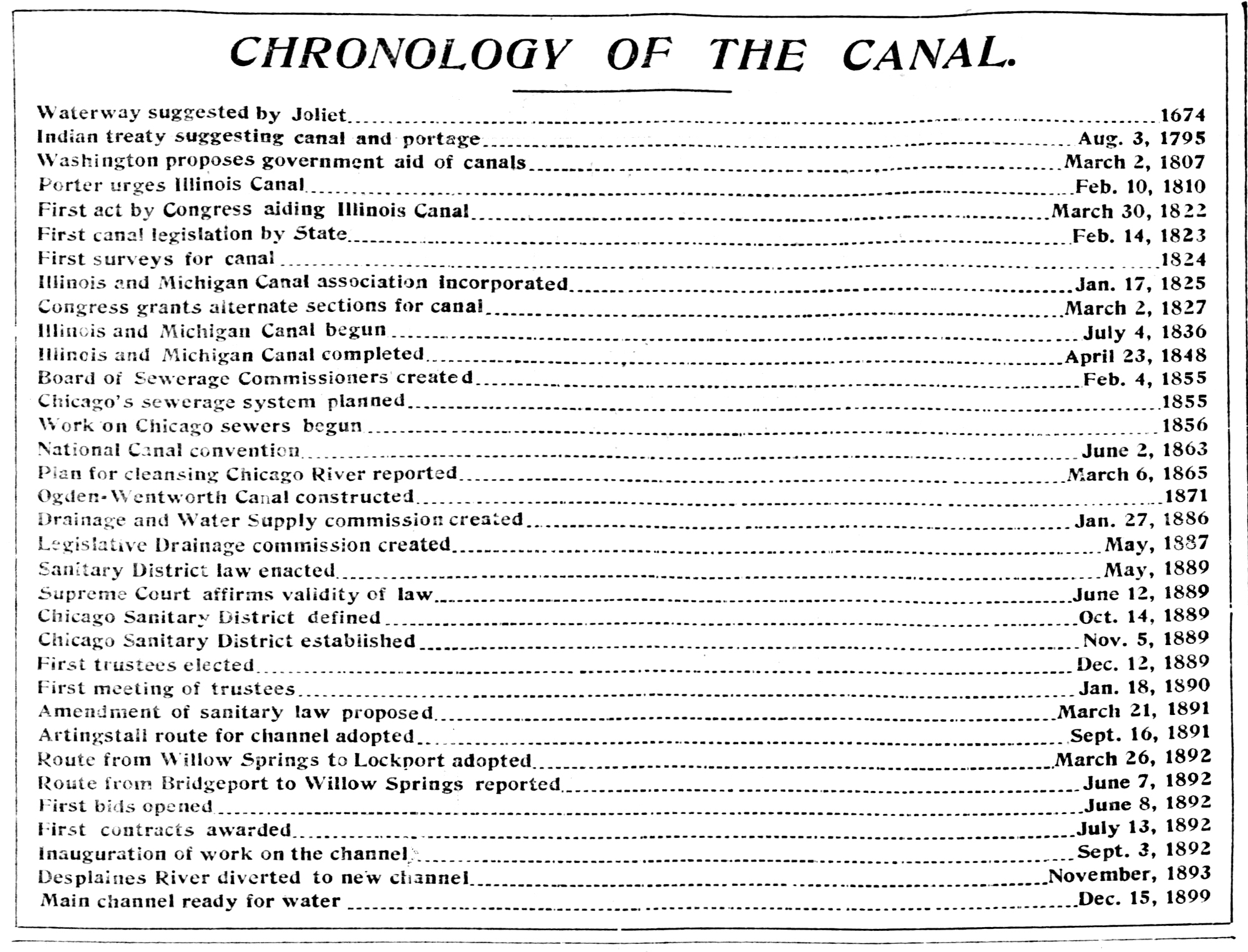

流向的逆转 (The reverse of the flow)

19世纪中期以前,芝加哥河始终从芝加哥西部地区的平原缓慢地流向密西根湖。缓慢的水流使得芝加哥河的水体难以有效地新陈代谢,从而导致了水体污染的问题。每逢恶劣天气,大量的污水更是直接涌入芝加哥河与密西根湖,加剧了芝加哥河的污染情况与芝加哥地区的水资源短缺问题。长期的水体污染问题还诱导了一系列的公共卫生问题,尤其是霍乱、伤寒等传染病。1887年,伊利诺伊州议会 (Illinois General Assembly) 正式决定通过人造工程改变芝加哥河的流向。这项艰巨的工程在芝加哥西南部修建了一条长达 28 miles(约合45公里)的芝加哥运河 (Chicago Sanitary and Ship Canal),以连接芝加哥河南支与德斯普兰斯河 (Des Plaines River),并于1900年最终完全改变了芝加哥河主要支流的流向。这项工程一举解决了芝加哥河的水体污染问题,并且打通了密西根湖与密西西比河之间的水上交通通道,为后续芝加哥的经济发展奠定了基础。芝加哥运河至今仍然是连接密西根湖与密西西比河的唯一水道。1999年,芝加哥河的水体治理计划与流向逆转工程被美国土木工程师学会 (American Society of Civil Engineers) 评选为人造工程的千年纪念碑 (Civil Engineering Monument of the Millennium)。

芝加哥河上的建筑之旅

如果一个人来到芝加哥游玩,但在他离开之前只有半天时间游览这座城市,那我会立即拉着他/她前往芝加哥河边的船坞,带他/她乘坐一艘航行在芝加哥河上的游船。或是建筑家们的“英雄所见略同”,亦或是芝加哥河本身绝佳的地理位置,几乎所有芝加哥的标志性建筑物/地标都分布在芝加哥河的两岸,使得游船成为了观赏它们的绝好方式。穿行在众多摩天大楼之间的短短90分钟内,船员们便能一览芝加哥建筑的多样与精致、芝加哥城的忙碌与繁荣。

以下介绍的这些建筑,大致上根据一艘从密西根大道桥 (DuSable Bridge) 东侧码头出发的游船的航线,以及它们在航线上出现的先后顺序排列。

箭牌大厦 (The Wrigley Building)

箭牌大厦坐落于芝加哥北密西根大道 (North Michigan Avenue) 南部400-410号,密西根大道桥的西北角,同时也位于芝加哥著名的“华丽一英里 (The Magnificent Mile)”与芝加哥河交界处。箭牌集团的创始人William Wrigley Jr.于1910年前后决定在芝加哥修建这座大厦作为箭牌集团的总部。大厦于1920年正式开始修建,包含南塔与北塔两个部分。南塔于1921年完工,北塔于1924年完工完工。这座建筑的灵感来源于西班牙的塞维利亚主教座堂 (Seville Cathedral) 的钟楼与法国文艺复兴时期 (Renaissance) 的建筑风格。每座塔的六个面都由非常特殊的明亮白色陶瓦覆盖。芝加哥于1893年的世界博览会中获得了“白城 (White City)”的称号,据称 William Wrigley Jr. 在考虑这座建筑的外观时,受到了“白城”的启发。

箭牌大厦已不再是箭牌集团的总部。箭牌集团于2010年出售了这座大厦,如今它已经成为了集办公、酒店、餐饮、购物于一体的综合写字楼。

箭牌大厦地处芝加哥市最为繁华的商业区,它保存在几乎所有前往芝加哥游玩,并且在芝加哥downtown地区漫步过的人们的相册中。2012年,箭牌大厦被认定为芝加哥地标之一。

你知道吗?

• 箭牌大厦是芝加哥第一座使用空调的大厦。

• 箭牌大厦在完工时,密西根大道还远没有今日繁华。当时箭牌大厦旁的连接芝加哥河两岸的钢铁桥都还没有建成。这使得人们认为,华丽一英里的诞生就是从箭牌大厦开始的。

• 箭牌大厦由 Graham, Anderson, Probst & White 建筑公司建造。这家建筑公司在20世纪初还负责建造了著名的芝加哥菲尔德自然历史博物馆 (Field Museum of Natural History)。

马利纳城 (Marina City)

马利纳城位于 300 N State St, 60654, 坐落于芝加哥河的北岸。它有着酷似玉米棒的独特外形,使得它能够被一眼辨认出来。然而,马利纳城的独特之处还远不止它的外形。马利纳城由两座外观与内部结构都几乎一模一样的“城”组成,它们于1959年由建筑师 Bertrand Goldberg 设计,并最终在1969年建造完成。Bertrand Goldberg 在设计这座建筑时,基于了一个在当时看来非常前卫的想法:城中之城 (City within a city)。即这座建筑并不单一地用作住宅或者写字楼,而是能够完整地配套一座城市所有的最基本的设施,拥有一座城市的基本功能。这个想法也在后来马利纳城的建造中得到了实现。马利纳城的任何一座“城”的最下方19层是螺旋形的停车场,用于给“城”内的住户提供停车位。20-60层则是住宅区,包括了住户的房间、超市与药店、餐馆、酒吧、游泳池、健身房等等。61层是一个开放式的全景观景台。“城”的地下则是一座大型船坞,用于停靠住户或访客的游艇。

Bertrand Goldberg “城中之城”的构思背后,是美国部分城市在20世纪50-60年代流行的“白人群飞” (White flight) 现象。当时的美国正处于国内与国际移民热潮中,大量非洲裔、墨西哥裔美国人以及海外移民迁移到了美国北方城市。受种族关系、社会地位、资源分配的影响,许多欧洲裔的美国白人最终选择离开城市而迁往城市周边的郊区甚至是乡村地带居住。白人群飞现象是美国上世纪的郊区城市化 (Suburbanization) 和城市去中心化 (Urban decentralization) 中的重要一环,同时也加速了上述进程。在这种现象下,美国上世纪50-70年代许多中部与中西部城市都受到了很大影响,例如芝加哥、巴尔的摩 (Baltimore)、克里夫兰 (Cleveland)、底特律 (Detroit)、堪萨斯城 (Kansas City) 、奥克兰 (Oakland) 等。正是在这样的背景下,Bertrand Goldberg 提出了“城中之城”的概念,希望通过这种特殊的建筑形式减缓白人群飞现象和它对城市的影响。

马利纳城因其独特的外形与内部结构,启发了许多之后的建筑,包括美国曼哈顿的 The Corinthian,同时也多次出现在有关芝加哥的文学与影视作品中。2016年,马利纳城被认定为芝加哥地标之一。

你知道吗?

• 在马利纳城的内部,你几乎找不到任何一个直角。马利纳城的每一层都非常的“圆润”:停车场是螺旋形的19层;住宅区的每一层的每一户都围绕着中央的电梯组呈圆形排列在外围,就连住户的阳台也是圆形的一部分!

• 整座马利纳城的现代设施自它建造完成至今,完全由电力驱动。这意味着建筑内部不使用任何煤气 (propane)、天然气 (natural gas)。(同时也意味着建筑内没有明火灶!)因此,马利纳城内没有任何中央空调、热水、暖气等设施,所有这些设施均由住户与商户自行安装并使用,消耗的电力也由住户与商户自行承担。据称,这是由于马利纳城在修建完成后,地产商与芝加哥地区的电力公司联邦爱迪生 (Commonwealth Edison) 达成了一项协议:如果马利纳城完全由电力驱动,那么联邦爱迪生将免费为马利纳城修建了一座在当时相当昂贵的变电站。

• 马利纳城建成时,它是世界上最高的钢筋混凝土建筑,这一地位在1976年被水塔广场大厦 (Water Tower Place) 取代,而后者的最高地位又在2009年被特朗普大厦 (Trump International Hotel and Tower) 取代。水塔广场大厦与特朗普大厦均位于芝加哥。

芝加哥商品市场 (Merchandise Mart, or The Mart)

芝加哥商品市场位于 222 W Merchandise Mart Plaza, 60654, 同时也恰好在芝加哥河的“Y”型分岔口处。芝加哥商品市场是芝加哥的规模巨大的贸易综合体,整个建筑包括了各式各样的零售商铺、仓库、购物广场等与商业活动相关的设施。

当芝加哥商品市场于1930年建成时,它的占地面积令人震惊地超过了372000平方米,等同于几乎52个标准足球场。这使得它一举成为世界上占地面积最大的建筑,这一地位直到1943年才被五角大楼 (Pentagon) 取代。芝加哥商品市场如此之大,使得它在相当长一段时间内拥有自己的邮政编码 (60654)。

建造如此庞大的建筑自然非易事。装载着水泥原料的巨大货船开到芝加哥河的交叉口,水泥原料由压缩空气运送至20米高处,建筑内有巨大的水泥搅拌机,搅拌后的水泥被运送到垂直塔吊上的货机中,塔吊也随着建造进程的不断推进而被不断延长;建造所用的沙子和石砾则由火车直接运输到施工工地附近,而后由长传送带和运输电梯运送到高处的施工工地。自1928年芝加哥商品市场动工,至1930年最终建成,这个庞然大物消耗了两千九百万块砖、40 miles (约合64公里)长的管道、380 miles (约合610公里)长的线路、三百一十万立方米的混凝土、五千七百立方米的的石头以及六万吨钢铁。建成之后,整个建筑物一共包含4000扇窗户、建筑物内有多达30座电梯。建筑前后,共有约5700人直接参与了这项工程的修建。整个工程的耗资在当时超过了两千六百万美元。

芝加哥商品市场使用了装饰风艺术 (Art Deco) 的建筑风格。它的外观与内部装饰都非常精致。装饰风艺术在20世纪上半叶非常流行,它强调了建筑物上的几何图案、装饰细节、对称结构。著名的使用了装饰风艺术的建筑包括了纽约的克莱斯勒大厦 (Chrysler Building)、帝国大厦 (Empire State Building)、洛克菲勒中心 (Rockefeller Center),法国的镀金门宫殿 (Palais de la Porte Dorée),中国上海的上海大厦 (Shanghai Tower),和平饭店 (Peace Hotel) 等等。

你知道吗?

• 芝加哥商品市场曾经很长一段时间由肯尼迪家族 (Kennedy family) 所有,直至1998年被出售给房地产公司 Vornado Realty Trust。

• 芝加哥商品市场的原址是芝加哥的一个小型贸易点与芝加哥西北铁路公司的威尔斯街站 (Wells Street Station). 该站在1911年芝加哥西北铁路乘客中心 (Chicago and North Western Passenger Terminal,现为 Richard B. Ogilvie Transportation Center) 建成后被关闭。然而,留下的铁路轨道为芝加哥商品市场的建造提供了便利条件。

可移动的桥 (Movable Bridges)

在介绍一座城市的建筑时,桥梁 (Bridges) 一般不会作为主角登场。然而,在芝加哥,这一点并不适用。由于芝加哥河的存在,横跨芝加哥河两岸的桥梁,在芝加哥的历史上留下了浓墨重彩的一笔,也在这座城市的演变过程中逐渐成为了这座城市的符号之一。

与我们一般见到的桥不同,芝加哥河上横跨的桥,大多数是可移动的 (Movable),这并不是指这座桥可以沿着河道自由地移动到需要它的位置,而是指这座桥可以在需要的时候“抬起”或“放下”,供下方的船只通过。

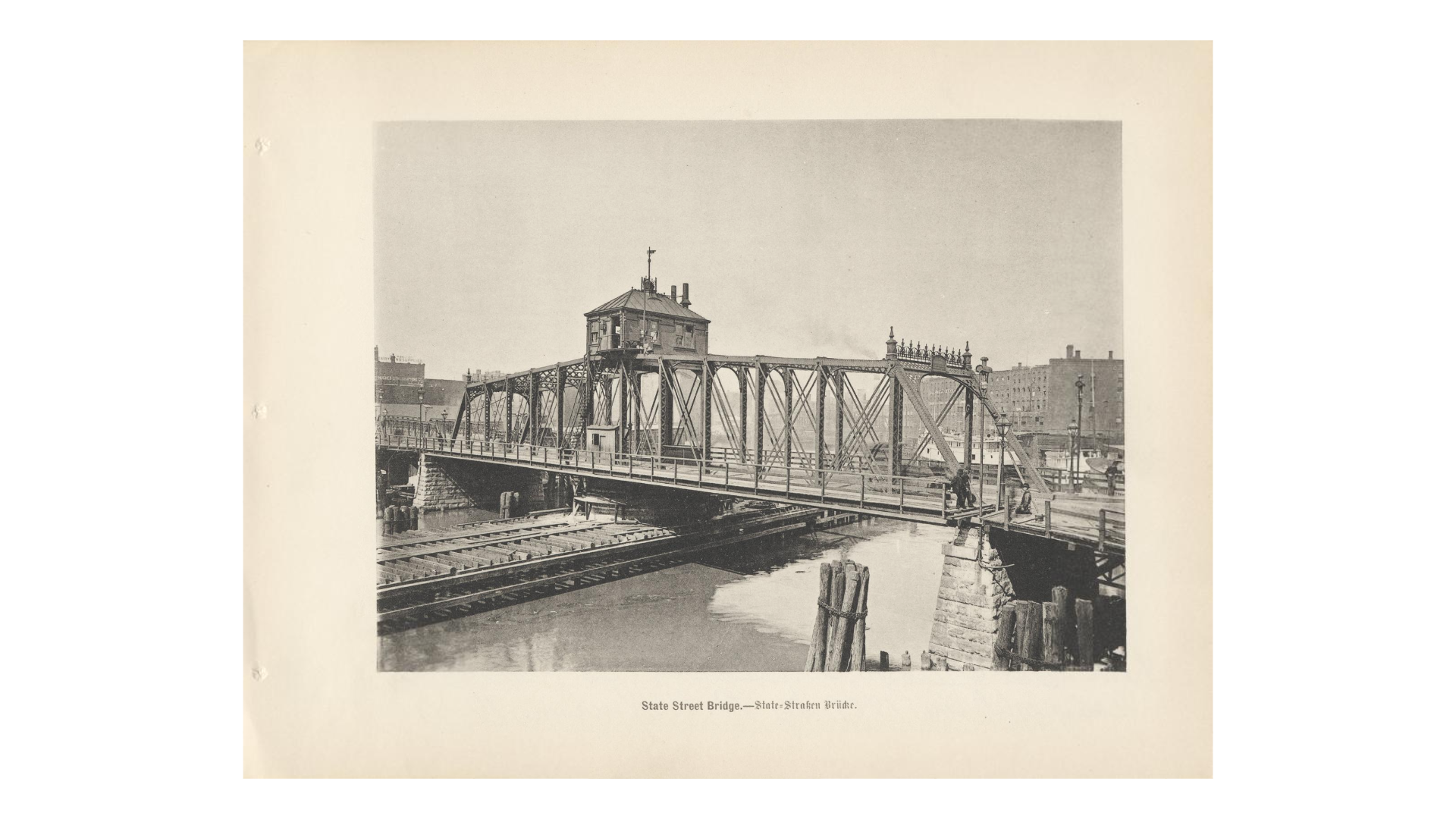

历史

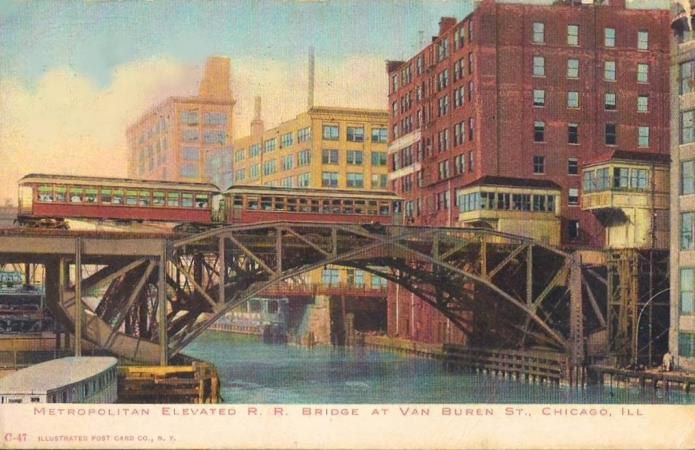

虽然如今芝加哥河上有着众多的桥,穿越芝加哥河并非难事,但是在19世纪20年代,为了穿越芝加哥河到达对岸,人们需要颇费周折。当时常见的交通工具包括渡船和木筏。建造一座方便通行的,永久性的桥的提议很早就被人们提出了,但是反对的声音也不绝于耳。一是当时的芝加哥河的南北两岸的发展情况有很大差异,南岸的经济状况要明显好于北岸,因此南岸的商人担心建议一座连接南北两岸的桥会使得他们的生意被北岸抢走;二是有许多人的职业与芝加哥河的通行密切相关,例如他们是渡船的船主、船夫、木筏的制造者或者为这些人提供伙食、住宿的服务商,他们担心桥的建造会使得他们失业;三是当时芝加哥河上的贸易运输非常繁忙,人们担心桥的建造会阻挡大型船只进入芝加哥的港口。基于种种情况,桥的建造计划被搁置了很长时间。1832年,北岸的居民完全出资在如今 Kinzie Street 附近修建了第一座供行人与马车通行的,连通芝加哥河南北两岸的桥,它也是芝加哥河历史上第一座永久性的桥。随后,芝加哥河上修建了越来越多的类似的连接南北两岸的人行桥。第一座可移动的桥建于1834年,位于如今的 Dearborn Street 附近。然而,这座桥存在着严重的设计缺陷,这使得它在使用过程中经常出现故障,导致无法正常地“抬起”与“落下”,影响了交通通行。严重时,桥梁的故障会导致河两岸的行人与车辆需要等待数个小时甚至数天时间。第一座穿越芝加哥河的铁路桥于1852年建成,地点同样位于 Kinzie Street 附近。如今,芝加哥是世界上拥有可移动桥数量第二多的城市,第一多的则是荷兰的阿姆斯特丹 (Amsterdam)。

可移动的桥是如何运作的?

可移动的桥基本都使用电力驱动。在19世纪,电是非常昂贵的能源。为了节省成本,大多数早期的桥都设计得十分精巧以至于仅需要很少的电力就可以驱动桥梁“抬起”或“落下”。常见的可移动的桥可以大致可以分为以下几种类型:

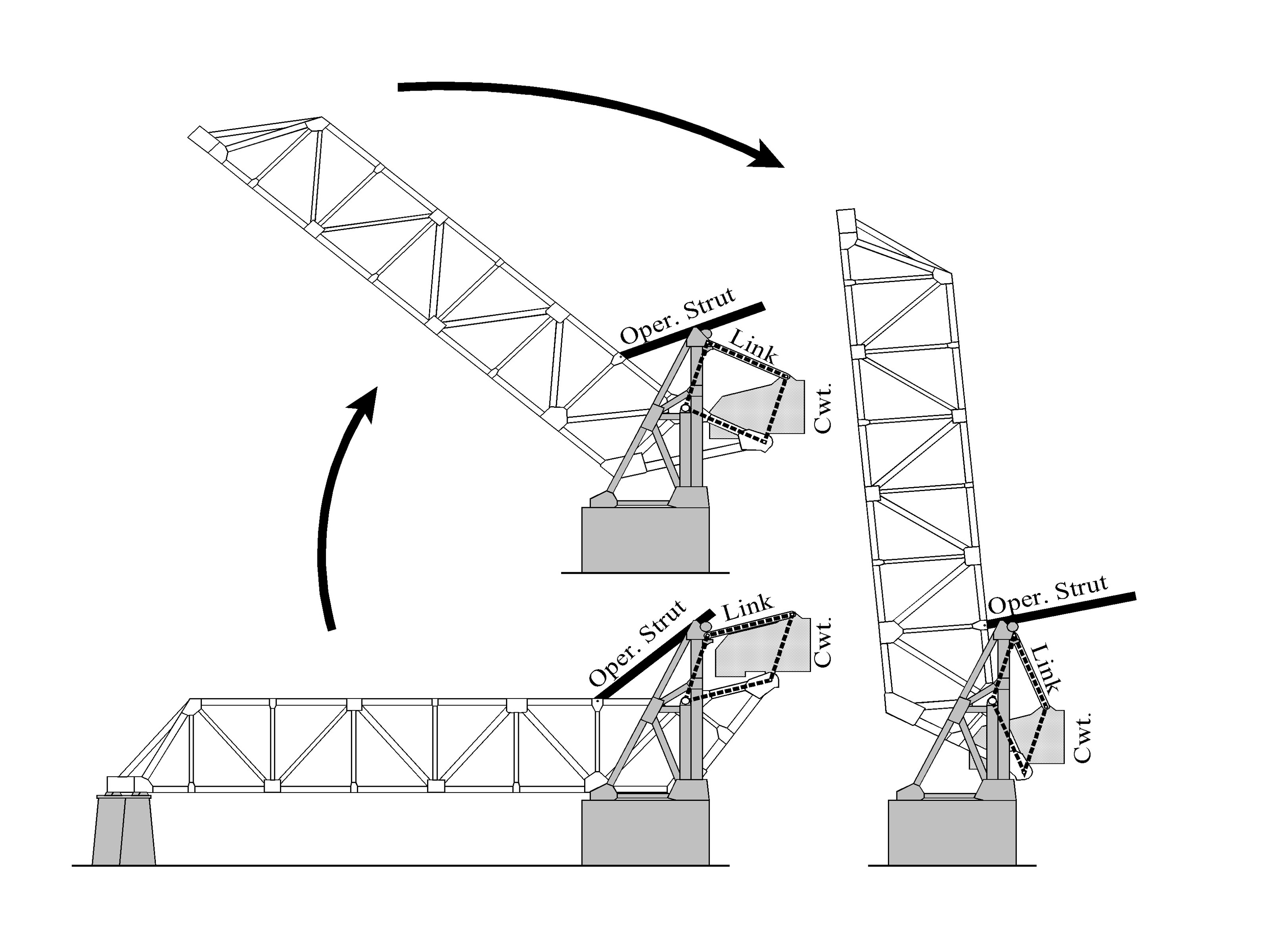

开合桥 (Trunnion Bascule Bridge)

开合桥是如今芝加哥河上最常见的可移动桥,它根据运作时桥梁是否从中间“断开”又可分为双叶开合桥 (Double-leaf bascule bridge) 与单叶开合桥 (Single-leaf bascule bridge)。无论是哪一种类型,开合桥的基本工作原理都是杠杆原理。每一叶都由桥体、中央轴 (Trunnion) 和配重组成。配重的重量被精确控制以至于它对于中央轴的力矩仅仅略小于桥体对于中央轴的力矩。这使得仅需要很小的力就可以控制桥体的“抬起”与“落下”。每一叶还包含一些精巧的机械结构以使得桥体和配重都能够平滑地绕着中央轴旋转。

中心墩旋转桥 (Center Pier Swing Bridge)

顾名思义,这种桥的工作原理是整个桥面围绕着中央的桥墩旋转。当桥面旋转到与河道平行时,船只就可以通过。由于这种桥对于河道的宽度有着较大要求(需要能够在河道中央建造一个足够承重与旋转的桥墩,以及在旋转后剩余的河道需要足以让船只通行),它在芝加哥河位于市区的部分并不常见。

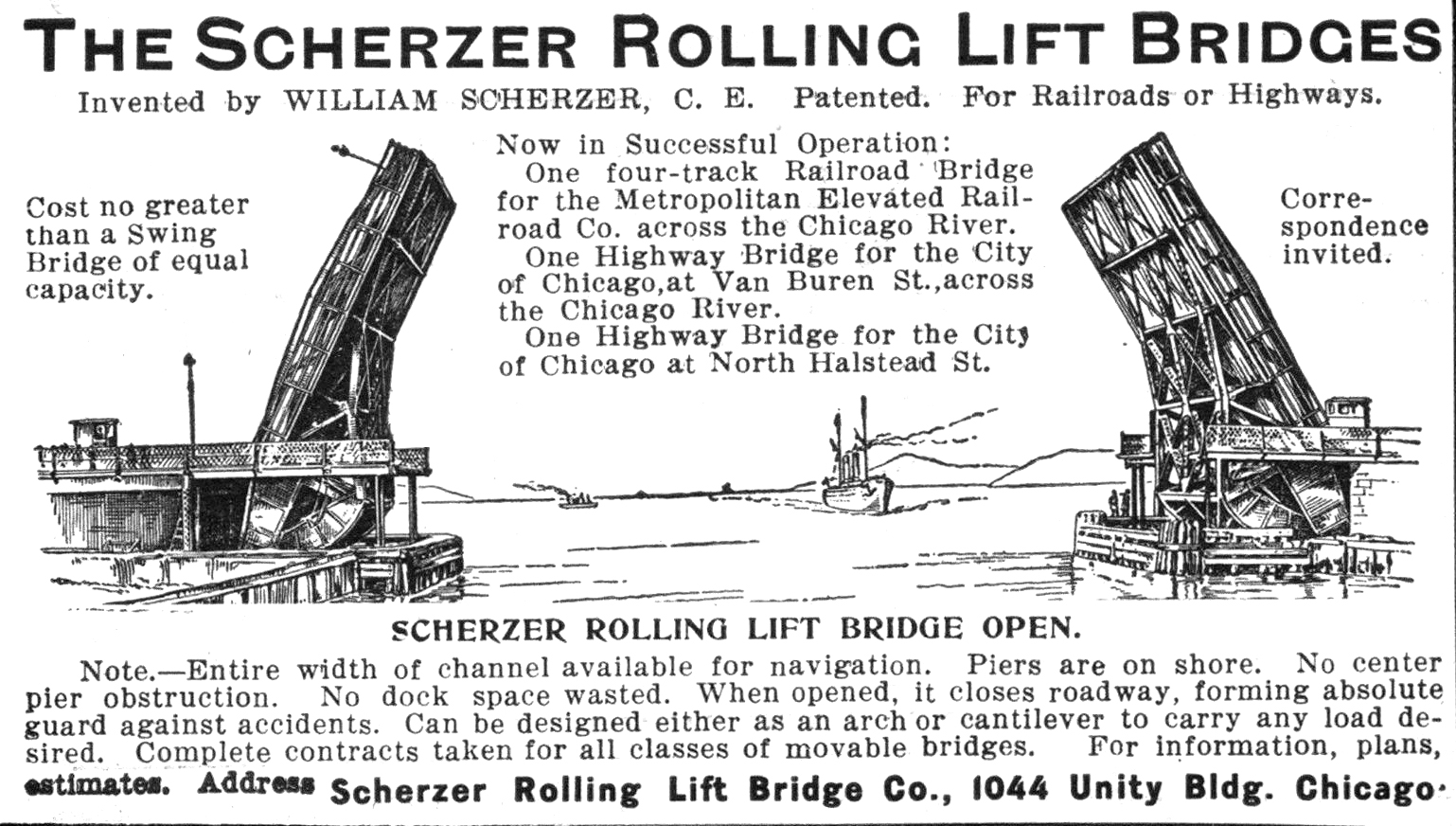

Scherzer 式旋转升降桥 (Scherzer Rolling Lift Bridge)

以其发明者 William D. Scherzer 的名字命名的 Scherzer 式旋转升降桥的工作原理与开合桥类似,只不过将联动桥面与配重的杆式结构换成了巨大的轮盘。Scherzer 式旋转升降桥的优点是具有高可靠性,不宜故障,缺点则是需要较大的空间来放置轮盘。

桥梁的守护员 (Bridge Tender)

“The tramp, the wharf rat, and the river pirate are [the bridge tender’s] neighbors.” -Chicago Tribune, 1896

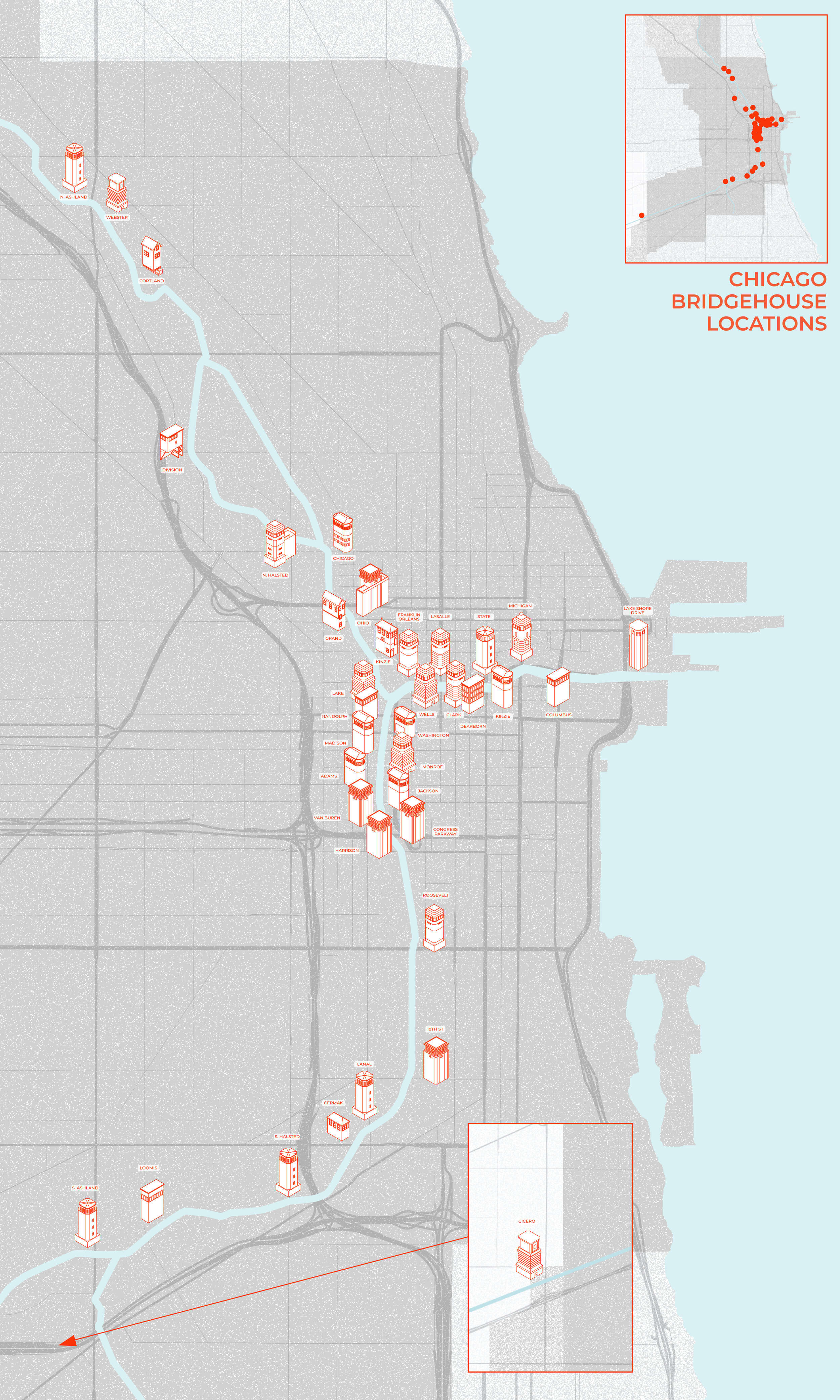

时至今日,在芝加哥许多重要的可移动的桥的附近,你都可以找到一座白色的小房子,它叫做桥梁小屋 (Bridge Tender House),那是桥梁维护员的工作地点(也有可能是居住地点)。桥梁维护员的最主要职责当然是按照计划,在合适的时间控制桥梁的“抬起”与“落下”,以使得船只与行人、车辆通行,并且保障他们的安全。然而,桥梁维护员工作的全貌还远不止于此。桥梁维护员还要定期检查并且维护桥梁,确保它们处于良好的工作状态、处理与任何桥梁有关的突发事件、发现并且驱赶在桥上的流浪者、阻止那些失去了生活的希望而走上桥的人以及在任何时候都要做好准备去营救不慎从桥上掉入河中的人!

现存在芝加哥的桥梁小屋一共有70座,分布在芝加哥河的三条主要支流上。桥梁维护员曾经日夜待在这些小屋中,监视着桥梁的状态。然而,随着时代的演变,如今开往芝加哥的主要的贸易商船都不再驶入芝加哥河内部,而是停泊于芝加哥港 (Port of Chicago),桥梁维护员的工作时间也大大缩短。如今,仅有7座桥梁小屋为24小时值守,大部分桥梁小屋在全年95%以上的时间都处于无人值守状态,桥梁维护员也仅仅会在特定的桥梁需要“抬起”的日期到达这些桥梁小屋。

更多有关桥梁维护员与桥梁小屋的故事,请访问 https://www.tenderhouseproject.com/chicagobridgehouses.

Kinzie Street Railroad Bridge

如果你乘坐游船游览芝加哥河,那么在船行驶到北支时,绝大部分时间你会看到一座处于“抬起”状态的桥,它就是 Kinzie Street Railroad Bridge. 它建于1908年,属于单叶开合桥。在它建成之时,它是世界上最大,也是最重的开合桥。它是联合太平洋铁路 (Union Pacific Railroad) 的一条支线,用于服务北支东岸的众多公司与工厂。随着芝加哥城区交通的便利,这条支线的效率逐渐下降。2000年,随着 The Chicago Sun-Times 报社印刷厂的迁移(这家报社出现在这篇blog之前的某张图片中,你能找到它吗?),这条铁路失去了它在东岸的最后一个客户,并在随后不久被关闭。Kinzie Street Railroad Bridge 也因此被半永久性地被锁定在“抬起”状态。

如今,你仍然可以在这座桥的两岸看到曾经的铁路轨道。虽然绝大部分时候它都处于“抬起”状态,但是每年当工作人员例行检查这座桥时,它会被“放下”一次。你会成为看到它放下的时候的幸运儿吗?

后话

历史上还有着许许多多有关芝加哥河上的桥梁的人与故事,如果对他们感兴趣的话,不妨去参观一下位于芝加哥市区的McCormick Bridgehouse & Chicago River Museum.

你知道吗?

• 芝加哥河上的可移动桥大多数都会定期“抬起”,如果你想亲眼目睹这一过程,可以访问https://chicagoloopbridges.com/schedule.html 查看日期与时间。

• 发明了 Scherzer 式旋转升降桥的 William D. Scherzer 同时负责设计了西北大学 (Northwestern University) 的天文台建筑 (Dearborn Observatory)。

河北路150號大厦

河北路150號大厦位于 150 N Riverside Plaza,它建于2017年,坐落在芝加哥河南支的西侧河岸。与芝加哥商品市场一样,它也位于芝加哥河的“Y”型分叉口处。河北路150號大厦高229米,是芝加哥的一座现代化摩天大楼。

河北路150號大厦的独特之处在于它的设计。整个建筑非常纤细,为了节约地基占用的空间,建筑的整体是下窄上宽的形态。整个地基的占地面积大约只有上层较宽部分的占地面积的25%。

高层建筑通常对于大风天气较为敏感,因为大风产生的风压会使得高层建筑产生晃动,从而影响内部人员的活动,严重时甚至影响整个建筑物的安全。这种情况在建筑物更高、更“细”时会更加明显。对于河北路150號大厦,其独特的设计使得设计师在前期设计时不得不考虑这一点。为了使得建筑物在大风天气下仍然能够保持稳定,设计师在大厦的高层安装了数个液体谐振阻尼器 (Tuned Mass Dampers)。液体谐振阻尼器由若干个巨大的水箱组成,水箱的尺寸被设计得以至于其谐振频率与整座大厦的谐振频率非常接近。在大风天气到来之前,内部会充满水,大风天气到来时,质量巨大的水箱和它与大厦非常接近的谐振频率使得它能够给予大厦一个与大风产生的力矩相反的力矩,以此来部分抵消大厦的晃动。谐振阻尼器经常运用在高层建筑中以减弱大风对于建筑的影响,除液体谐振阻尼器外,经常使用的还有固体谐振阻尼器,它们的工作原理与液体谐振阻尼器类似。更多有关高层建筑的谐振阻尼器的知识,可以参阅https://en.wikipedia.org/wiki/Tuned_mass_damper.

你知道吗?

• 著名的凯悦酒店集团 (Hyatt Hotels Corporation) 的总部就位于河北路150號大厦。

• 虽然河北路150號大厦的总体高度并不算非常出色,甚至不在芝加哥最高的十座摩天大楼之列,但是它却是它所在的河岸的最高建筑物。这说明有时候选择比努力更加重要!

芝加哥歌剧院 (Lyric Opera of Chicago)

芝加哥歌剧院位于 20 N Wacker Drive, Chicago, IL 60606. 它建于1929年,坐落在芝加哥河南支的东侧河岸,至今已有近100年的历史。在它最初建成的时候,它是芝加哥市民歌剧公司 (Chicago Civic Opera). 然而,芝加哥市民歌剧公司在美国大萧条时期破产,公司几经破产与重组,在1954年重组并且重新命名为 Lyric Opera of Chicago. 自那之后,芝加哥歌剧院一直是 Lyric Opera of Chicago 的总部所在地。

芝加哥歌剧院的建造最早由芝加哥地区的能源公司 (Commonwealth Edison) 的总裁 Samuel Insull 提出。Samuel Insull 委托了建筑公司 Graham, Anderson, Probst & White (这家公司是不是在哪里出现过?)来负责设计和建造芝加哥歌剧院。芝加哥歌剧院由一座主塔和两座副塔组成,主塔高45层,两座副塔均高22层。芝加哥歌剧院的内部设计采用了装饰风艺术,从每一扇门、每一扇窗到每一个房梁角落、每一根承重柱都经过精心设计,内部的整体风格艺术而古典,非常符合它作为剧院的身份。芝加哥歌剧院的主厅是拥有3563个座位的大剧场,它是北美洲第二大的剧场,仅次于纽约的大都会歌剧院 (Metropolitan Opera House)。在20世纪,来自世界各地的众多知名的歌剧演员都将芝加哥歌剧院作为他们在北美洲首演的演出地,有关相关演员的列表,可参阅https://en.wikipedia.org/wiki/Lyric_Opera_of_Chicago.

在芝加哥城上演的第一部歌剧是于1850年在芝加哥演出的梦游女 (La sonnambula),但具体的演出地点已经无从考证。芝加哥的第一个歌剧院建于1865年,但不幸的是,它仅仅在6年之后就在芝加哥大火中被烧毁。在芝加哥建成的第二座歌剧院是位于南密西根大道 (South Michigan Avenue) 上的 Auditorium Building,它于1889年建成,至今仍然存在。芝加哥歌剧院是芝加哥的第三座剧院。

你知道吗?

• 芝加哥歌剧院的外表像是一把巨大的椅子,它面朝东方,背对西方。这与 Samuel Insull 有关。Samuel Insull 在来到芝加哥之前,在纽约与托马斯·爱迪生 (Thomas Edison) 同事。由于对于当时公司收购事宜的不满,他在公司被收购完成后不久辞去了在纽约的职务。当时恰巧 Comonwealth Edison 公司的前任总裁刚刚退休,公司又在为即将在芝加哥举办的1893年哥伦比亚世博会而忙碌。在这种背景下,Samuel Insull 被邀请来到 Commonwealth Edison 公司担任总裁,而 Samuel Insull 也欣然接受了这一职务。Samuel Insull 在与 Graham, Anderson, Probst & White 商讨芝加哥歌剧院的设计时,要求将它的“椅背”朝向西方,以此来暗示他在纽约的不愉快经历以及他的不满(纽约在芝加哥的西边)。因为如此,芝加哥歌剧院也被称为“Insull的王位” (Insull's Throne).

• 如果你在坐船时仔细观察芝加哥歌剧院背面的文字,你会发现它的拼写似乎是错误的 (Civic Opera Bvilding). 这其实与历史上的英文字母表中的字母 "U" 和 "V" 有关。最早的拉丁字母表只有23个字母,而非今天英语字母表的26个,其中只包含字母 "V" 而不包含字母 "U". 这是由于早期时候,"U" 和 "V" 被认为是同一个字母的两个变体 (allographs),它们的发音是完全相同的。直到17世纪初印刷技术的规范化,字母 "U" 才被印刷师 Lazare Zetzner 正式引入到字母表中。在设计芝加哥歌剧院背面的文字时,采用了较为古典的 "Building" 的拼写方式,即 "Bvilding".

韦莱集团大厦 (Willis Tower)

简介

韦莱集团大厦坐落在芝加哥河南支的东侧河岸,位于 233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606. 韦莱集团大厦一座建筑便占据一整个街区,其四周被富兰克林大街 (Franklin Street)、杰克森大道 (Jackson Boulevard)、瓦克大道 (Wacker Drive) 和亚当大街 (Adams Street) 包围。它建于1973年。建成时,由于它是西尔斯百货公司 (Sears, Roebuck and Co.) 的总部,得名西尔斯大厦 (Sears Tower). 1994年,西尔斯百货公司出售了这栋摩天大楼并将总部迁出芝加哥。2009年,大厦的命名权交给了韦莱集团,从此大厦更名为韦莱集团大厦 (Willis Tower).

韦莱集团大厦全高1451英尺(约442.3米),包含地上108层与地下3层。1973年建成之时,它是全世界最高的建筑,并且保持了这一纪录长达25年,直至1998年被吉隆坡的吉隆坡双子塔 (Petronas Twin Towers) 超越。

诞生历史

20世纪中叶,正值西尔斯百货公司在美国零售业的巅峰时期,日益增长的业务与公司规模使得西尔斯百货的高层意识到原本位于(彼时)芝加哥西郊的总部大楼已经无法满足公司的需求。1966年,西尔斯的董事会决定开始规划一栋新的总部大楼。董事会聘请了著名的建筑公司 Skidmore, Owings & Merrill (SOM) 来负责设计这座新大楼。根据对公司的估算,董事会计划新的大楼至少需要有39万平方米的办公面积,大楼剩余的办公面积将出租给其他需要的租户。起初,董事会提出每一层楼的面积需要达到10万平方英尺(约9300平方米),然后按照公司需求决定大楼的层数。然而,SOM 的建筑师们认为过大的每层面积会导致大楼多余空间难以出租。为了使大楼具有良好的出租收益,SOM 提出了在低楼层每层面积55000平方英尺(约5100平方米),并在高楼层逐渐减少层面积的设计方案。经过讨论,董事会最终接受了这个方案,但与此同时,董事会过于乐观的对西尔斯公司的发展估计使他们意识到在上述设计方案下,新的总部大楼会出乎意料地高。1970年7月27日,SOM 宣布了一座令人震惊的高1450英尺(约442米)的约110层摩天大楼的设计方案,这使得这座大楼一旦建成,将成为世界上最高的建筑物(按照屋顶到地面的高度计算)。1970年8月,西尔斯大厦正式开工。

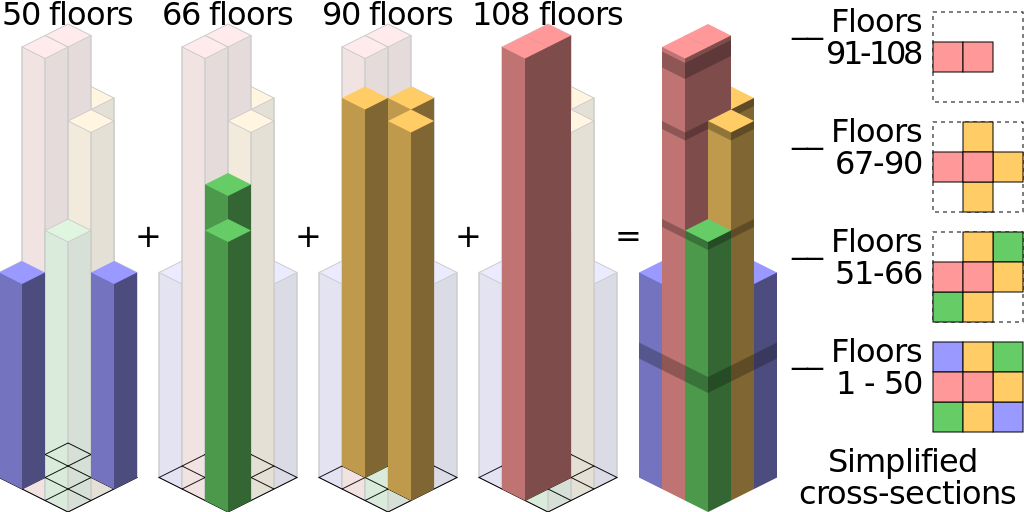

混合管状结构 (Bundled tube structure)

一件每一栋摩天大楼都需要考虑的非常重要的事情是如何使得如此高的建筑物能够支撑起它庞大的重量以及在横向负载(包括极端天气与地震)下保持稳定。传统的解决方案包括在高层安装谐振阻尼器(河北路150號大厦)和在高层采用镂空设计(芝加哥瑞吉酒店 (The Residences at The St. Regis Chicago))。然而,这两个方案都有各自的缺点。前者需要占用大量的内部建筑空间从而会影响经济性,而后者则会影响建筑物的美观。为了“我全都要”二者兼得,SOM 的建筑师创新性地提出了管状结构 (Tube Structure) 与混合管状结构 (Bundled Tube Structure) 的设计方案。管状结构的做法是在建筑物的外围边缘部分密集地修建一系列的承重管以作为负责建筑物稳定性的主要结构,这些主承重管之间有一些巧妙的结构连接并且相互固定。同时,在建筑物的内部也配有一些辅助承重管,这些辅助承重管与主承重管之间有梁连接,它们的作用是将建筑物的重量均匀地传递到位于建筑外围的主承重管上。采用了混合管状结构的建筑物则由多个采用了上述的管状结构的单元组合而成,这些单元彼此间不完全相同。一般有一至两个高度最高的单元,它们代表了这个建筑物的高度。它们的下方周围分布着一些高度较低的单元,这些较低的单元一方面是建筑的一部分,另一方面则起到了巩固高单元的作用,从而提升了建筑物的整体稳定性。建筑师会综合考虑当地天气、地基等条件以决定具体的单元数量与排布。韦莱集团大厦采用了9个单元的混合管状结构设计。

管状结构与混合管状结构自1970年被提出以来,已经成为了摩天大楼的标准结构之一,同时也被许多后来的高层建筑采用。更多例子可见https://en.wikipedia.org/wiki/Tube_(structure)#Concrete.

天空甲板 (Skydeck)

Skydeck 是位于韦莱集团大厦内部的观景台,位于大厦的第103层。Skydeck 是美国境内最高的室内观景台。在此,你可以从东西南北一览芝加哥的城市风貌。

你知道吗?

• 传言在西尔斯大厦的设计过程初期的讨论中,SOM 的建筑师为了测试大厦的结构稳定性,使用了9根雪茄 (cigars) 来模拟大厦的9个单元。

• 建筑物高度的计算方法,历史上曾颇有争议。1998年吉隆坡双子塔建成时,它的建造者宣称它超越了西尔斯大厦成为了世界上最高的建筑物。这一说法引起了西尔斯大厦的建造者乃至芝加哥人的反对与强烈不满。当时为了明确计算方法从而解决争议,人们提出了四种不同的高度计算方法。在这四种计算方法中,吉隆坡双子塔仅是在计算从地面到最高的建筑物元素的意义下最高的建筑物。

• 美国主要航空公司之一的美国联合航空 (United Airlines, 又称美联航) 的总部就位于韦莱集团大厦。同时,美联航也是目前韦莱集团大厦的最大租户,其占据了韦莱集团大厦的20层楼。